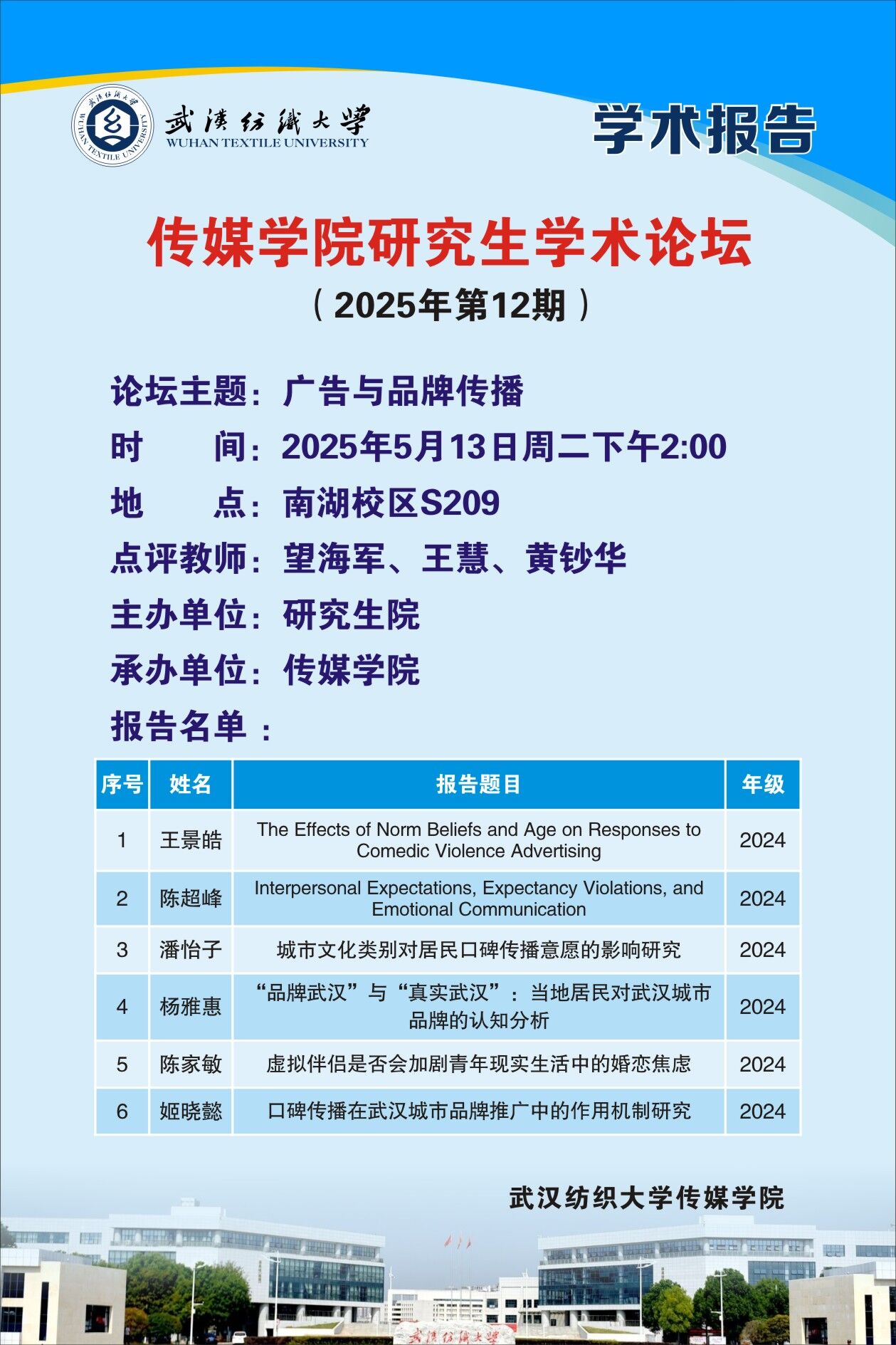

2025年5月13日,传媒学院于西配楼 S209 室举办了第12期研究生学术论坛。本次论坛上6名硕士研究生分别以暴力幽默广告、AI虚拟陪伴、城市品牌传播为主题,依次对各自研究相关的文献展开分享。硕士生导师望海军、王慧、黄钞华参加了此次学术论坛,并给予了建设性的学术点评。传媒学院部分2024级硕士研究生参加论坛。

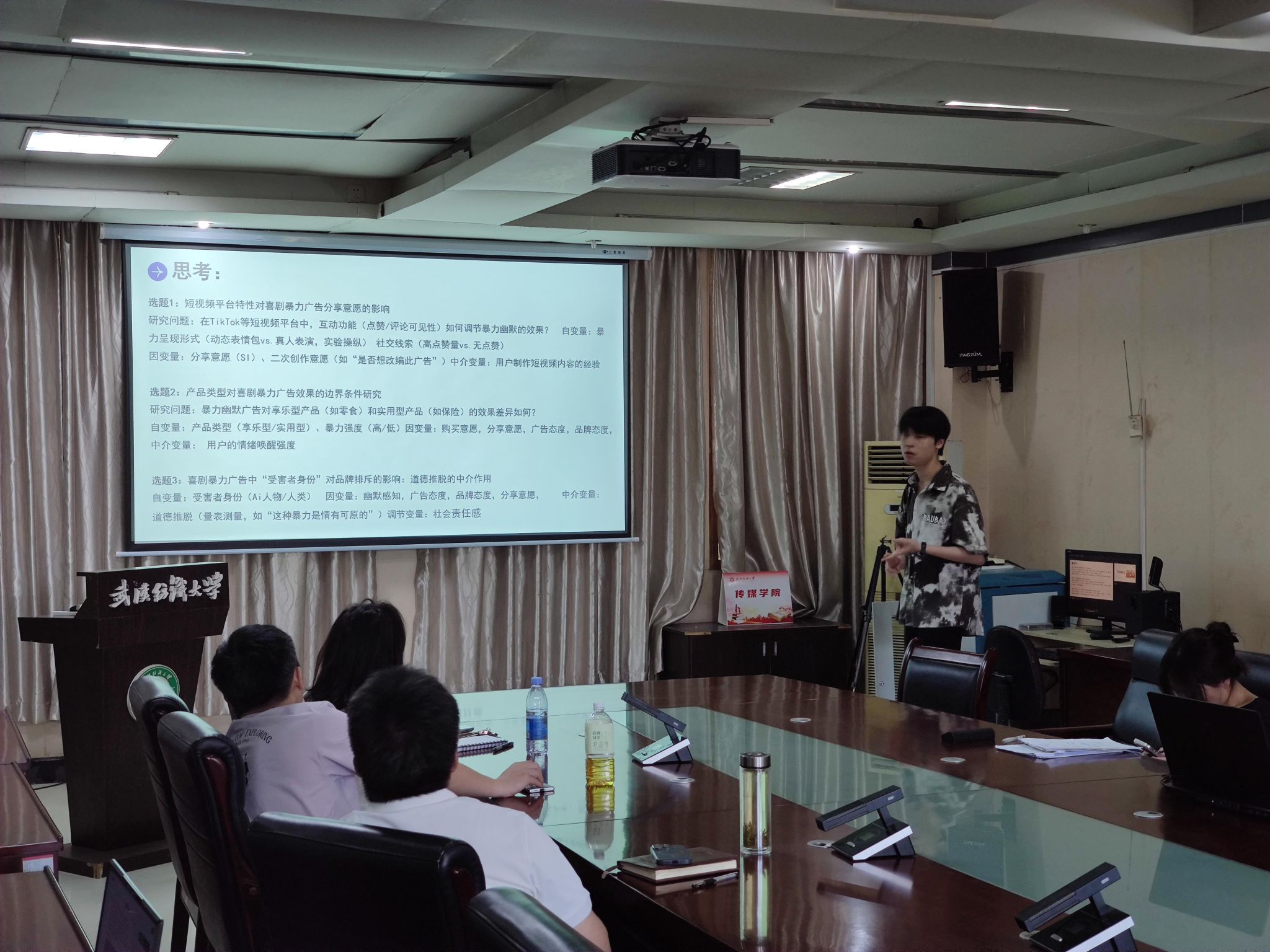

王景皓同学讲述了暴力幽默广告中,年龄与规范信念的交互影响,讲述了在实验过程中,人们会因为年龄的增长,规范信念也会随之增长,因而相比于年轻人,老年人对暴力幽默广告的态度更加抵触。对于年轻人群体而言,规范信念的影响则没有那么大。其次,指出了人们在暴力幽默广告中,观众对广告的态度和对品牌的态度,会中介幽默感知对分享意愿和购买意愿的影响。最后研究也指出了未来研究的方向,可以操纵环境因素,进一步测量这一实验,让实验结果更加准确。

陈超峰同学的汇报围绕“期望违背理论”展开,探讨了个体在人际交往中如何基于既定期望理解他人行为,以及当行为偏离这些期望时对沟通与情绪表达的影响。研究指出,个体通常会形成关于他人行为和情绪表达的预期,这些预期指导着沟通的解读与反应。当行为违背期望时,个体会经历心理唤起,并通过解释与评估赋予其积极或消极的意义。积极的违背往往比符合预期更能增进关系,而消极违背则可能破坏互动。研究还发现,沟通者的“奖励效价”影响着违背行为的评估方向,高效价者更容易获得正向理解,但因其标准更高,反而较难实现积极违背。情绪表达同样受期望影响,在亲密关系中,个体更倾向于抑制负面情绪的表达。

潘怡子同学的汇报围绕城市文化类别对居民口碑传播意愿的影响。随着全球化与城市化进程的加快,城市之间的竞争已经从传统的经济硬实力逐渐转向以文化软实力为核心的综合竞争。分享以城市文化类别(文化资源、文化符号、文化场景、文化意象)为研究起点,考察其对居民口碑传播意愿的直接影响,同时引入地方依恋作为中介变量,探索其在城市文化感知与口碑传播意愿之间的中介作用,旨在丰富城市品牌传播的理论研究,为地方政府在文化资源开发与品牌战略制定中提供参考。

杨雅惠同学的汇报以武汉为例,研究当地居民对武汉城市品牌的感知。城市品牌化作为提升城市竞争力和塑造地方认同的重要策略,近年来受到学界广泛关注。但现有研究多关注游客视角,而忽视了居民体验。武汉自2015年推出其城市品牌以来,虽通过媒体宣传、市政工程和文化活动强化品牌形象,但居民的真实感知与接受程度尚未得到系统研究。对相关文献系统梳理发现,城市品牌需与居民生活体验结合才能增强认同,而中国城市品牌建设常存在“官方叙事”与“公众体验”脱节的问题。因此,探索武汉当地居民的城市品牌感知,并试图找到其品牌感知与认同之间的内在逻辑,以检视品牌传播效果,并为城市品牌的本土化策略提供依据。

陈家敏同学的汇报主要内容为:作为一种新型的情感服务形式逐渐进入人们的视野。虚拟伴侣逐渐成为人们生活中的一种新型情感寄托对象。虚拟伴侣通过聊天机器人、虚拟偶像等形式,与用户建立情感连接,并通过情感计算、个性化定制和即时反馈,为用户提供了情感支持和亲密关系的模拟体验。然而,这种技术驱动的情感关系是否会对青年人的现实婚恋关系产生负面影响?本文通过梳理相关文献,探讨虚拟伴侣对青年人婚恋困难的潜在影响。

姬晓懿同学的汇报围绕武汉城市品牌推广,分析了口碑传播的作用机制。在数字时代,口碑传播作为一种低成本、高可信度的传播方式,通过人际网络的信息传递,能够有效提升城市品牌的认知度与美誉度。从理论框架来看,该研究构建了“传播主体—传播内容—传播渠道—受众反馈”的分析模型,结合武汉历史文化底蕴、现代化发展成果等特色元素,探讨如何通过优化口碑传播路径,增强城市品牌的吸引力和影响力。同时,研究还通过实证分析,揭示社交媒体时代口碑传播的新特征与规律,为武汉城市品牌推广提供理论支撑与实践参考。

在论坛期间,各位老师就六位研究生的研究方向与选题提出了宝贵的意见和建议。老师们不仅从学术的深度和广度对研究内容进行了细致的点评,还结合当前学术领域的最新动态,提出了优化选题、完善研究方法和拓展研究视角的具体建议。

本次学术论坛的举办,不仅展示了我院研究生在学术研究方面的深入思考也为与会师生提供了一个相互交流、相互学习的平台。各位同学围绕暴力幽默广告、AI情感陪伴以及城市品牌传播等前沿课题展开了精彩的分享和讨论进一步激发大家的学术热情,促进我院学术氛围的繁荣与提升。